Le déclenchement de « l’opération militaire spéciale » russe en Ukraine, en 2022, a provoqué de profonds changements dans les circuits d’approvisionnement énergétique de l’Europe, mi-forcés mi-voulus. Les Européens se sont organisés pour importer davantage de gaz naturel liquéfié en provenance d’autres fournisseurs, et ont accéléré le développement des énergies renouvelables. Ce mouvement était déjà bien engagé, du fait de la volonté de l’Union européenne (UE) de décarboner massivement son économie.

La part des énergies renouvelables dans l’énergie finale consommée dans l’UE avait doublé depuis le début des années 2000, dépassant légèrement 20 % en 2021. Le changement était largement tiré par le secteur de la production d’électricité : les énergies fossiles fournissaient un peu plus de la moitié de l’électricité jusqu’en 2009, le nucléaire presque un tiers à son pic de 2002, l’hydroélectr icité le reste. En 2021, le nucléaire était descendu au quart, et les énergies renouvelables faisaient jeu égal avec les fossiles, les unes et les autres à 37 %.

icité le reste. En 2021, le nucléaire était descendu au quart, et les énergies renouvelables faisaient jeu égal avec les fossiles, les unes et les autres à 37 %.

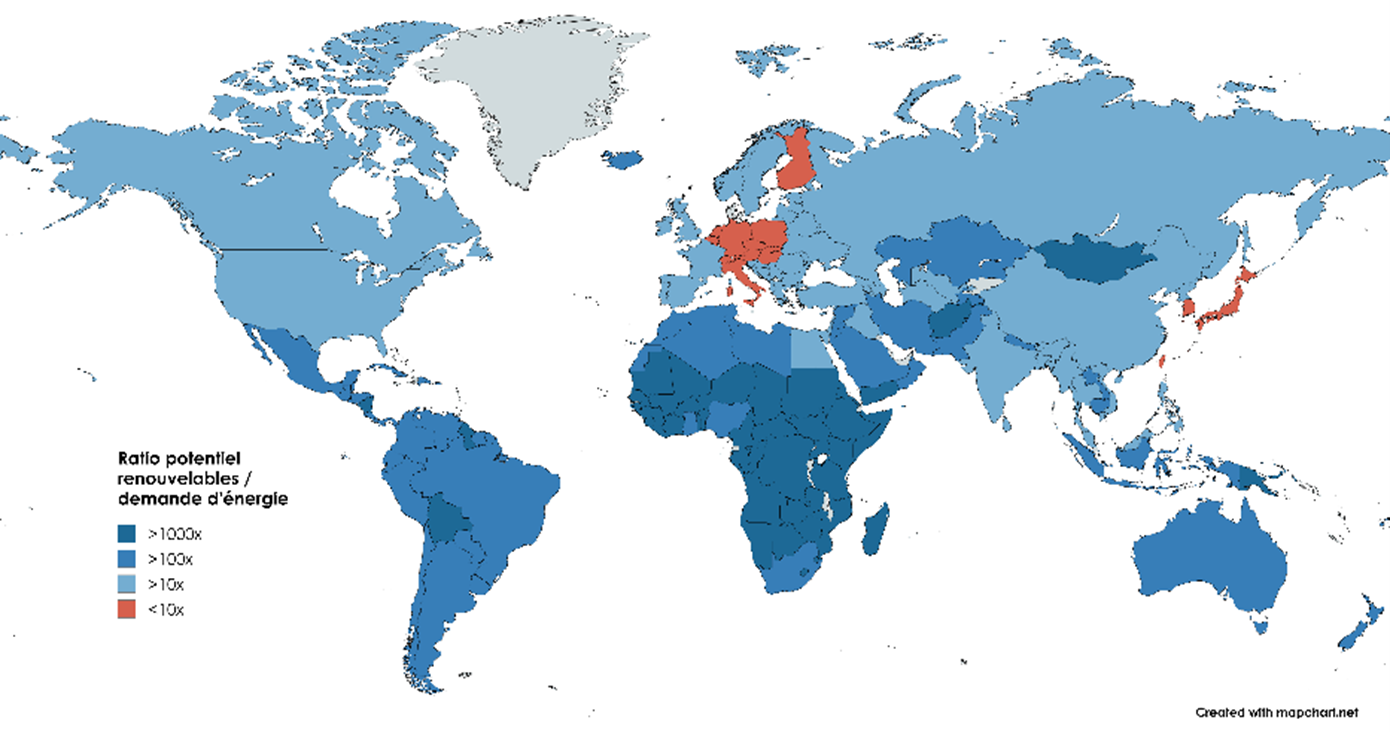

Cette carte affiche en rouge les quelques pays qui pourraient avoir du mal à satisfaire leur demande d’énergie seulement à partir de leur propre ressources renouvelables, conrairement à celles qui sont en bleu. Et plus ce bleu est foncé, plus les possibilités d’exportations sont grandes – voir texte.

Après l’agression russe, l’objectif pour 2030, fixé alors à 35% de renouvelables dans l’énergie finale, est remonté à 42,5% sur proposition de la Commission. Là encore, la nécessité de réduire la dépendance énergétique à Poutine se mêle à la nécessaire accélération de l’effort de décarbonation. De nombreux Etats membres ont renforcé leurs objectifs et accéléré le déploiement. Dans la production d’électricité de l’Union, en 2024, le solaire a dépassé le charbon, l’éolien avait déjà dépassé le gaz, et au total les énergies renouvelables ont fourni 47%. Les émissions de CO2 du secteur sont tombées à la moitié de leur pic historique de 2007.[1]

Dans la foulée des Accords de Paris (2015), institutions internationales et gouvernements réalisent progressivement ce à quoi ils se sont engagés : des émissions nettes nulles de gaz à effet de serre le plus tôt possible dans la seconde moitié du siècle. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) publie enfin, en mai 2021, une feuille de route « zéro émissions nettes en 2050 ». L’électricité, qui représente aujourd’hui dans le monde 20% de l’énergie finale, doit bondir pour en représenter la moitié (l’AIE précisera un peu plus tard qu’il s’agit même des deux tiers de l’énergie utile) [2].

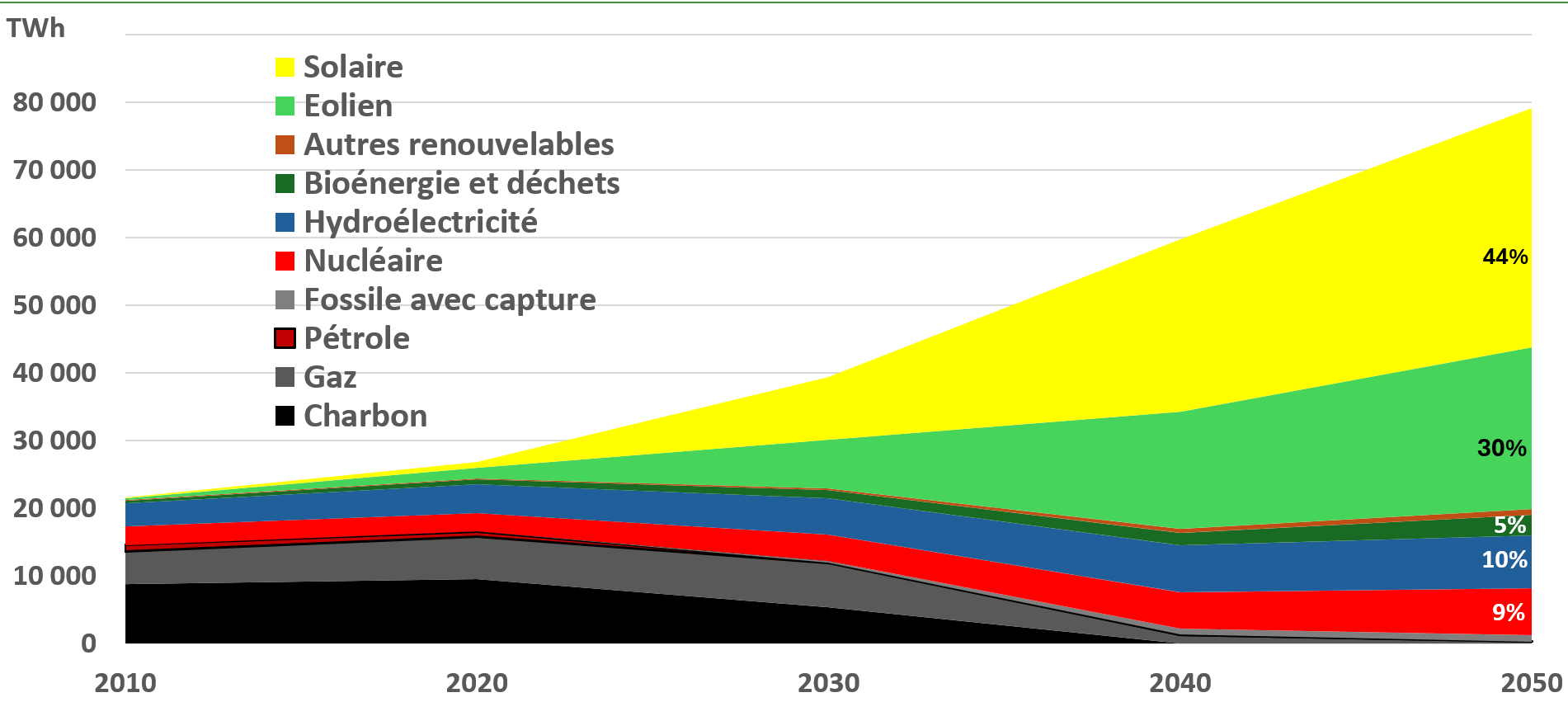

Il est aujourd’hui plus facile et économique de développer e les formes électriques des renouvelables, que les formes directes, comme l’utilisation de la chaleur solaire ou la combustion de la biomasse. La décarbonation emprunte donc largement la voie de l’électrification des usages. Selon cette feuille de route, qui continue d’évoluer, les renouvelables, éolien et solaire en tête, pourraient fournir en 2050 jusqu’à 90%, et le nucléaire 10%, d’une électricité mondiale de près de 77 000 térawattheures (TWh) [3] (Figure 1)

De fait, les énergies renouvelables se développent de plus en plus vite. Longtemps restées au-dessous d’un seuil de 20% de la production électrique mondiale, elles ont franchi en 2023 celui des 30%, l’éolien et le solaire ensemble faisant pratiquement jeu égal avec l’hydroélectricité. Sachant que le nucléaire représente quant à lui 10% de la production, cela porte la part du charbon et du gaz à 60%. En 2024, on a installé plus de 550 GW de modules photovoltaïques dans le monde, de quoi produire près de 1000 TWh d’électricité décarbonée de plus par an au cours des trente prochaines années.

Figure 1 : Production mondiale d’électricité, scénario «zéro émissions nettes en 2050 » de l’AIE, WEO 2024.

Selon l’AIE, les politiques actuellement en vigueur dans le monde devraient permettre d’élever les capacités renouvelables de 3 680 GW en 2022 à près de 10 000 GW en 2030, un peu en-dessous du « triplement » envisagé par la COP-28 de Dubaï (2023). De quoi faire enfin reculer les consommations d’énergie fossiles dans le monde en valeurs absolues, et plus seulement en pourcentages.

Outre leurs effets bénéfiques pour le climat, le développement des énergies renouvelables entraînera une réduction de la dépendance des importateurs d’hydrocarbures à l’égard des producteurs. Ces derniers regroupent 15% de la population mondiale, contre 85% pour les importateurs. Le Rocky Mountain Institute a récemment illustré l’abondance du potentiel des renouvelables pour répondre à la demande d’énergie[4]. Beaucoup de pays disposent de éoliennes et solaires permettant de couvrir de cent fois à plus de mille fois leurs besoins – les pays africains et latino-américains, les pays du Proche-Orient, l’Australie. D’autres, parmi lesquels les Etats-Unis, la Chine, le Canada, la Russie, l’Inde et une partie de l’Europe, ont des ressources jugées suffisantes, égales ou supérieures à dix fois leur consommation.

Quelques pays ont en revanche des ressources moindres et pourraient avoir du mal à couvrir leur demande avec leurs seules ressources domestiques : il leur faudrait pour cela mobiliser jusqu’à 10% du potentiel théorique total, ce qui ne manquerait pas de provoquer des conflits d’usage de l’espace. Il s’agit du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan en Asie, et en Europe de l’Allemagne, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, la Suisse, l’Autriche, la Hongrie, la république Tchèque et la Slovaquie, auxquelles s’ajoute, de façon un peu étonnante, la Finlande.

Figure 2 : ratio potentiel renouvelables sur demande d’énergie. Données RMI.

Naturellement, même si un pays donné dispose d’un potentiel renouvelable qui semble largement suffisant pour couvrir sa consommation énergétique, cela ne signifie pas qu’il pourra effectivement le faire, ni ne le voudra. – les avions par exemple. Les ressources éoliennes et solaires sont variables, et leur intégration dans les réseaux d’électricité nécessite de développer stockages et « flexibilités » de toutes sortes. [5]

Surtout, certains pays ou certains consommateurs trouveront avantage à s’approvisionner plus loin à partir de ressources moins coûteuses car plus abondantes. Le Japon, par exemple, envisage déjà d’importer de grandes quantités d’ammoniac « vert » pour remplacer le charbon ou le gaz dans ses centrales électriques. Des pays riches en renouvelables et en minerai de fer trouveront sans doute avantage à exporter du fer pré-réduit électriquement, directement ou via une production d’hydrogène électrolytique. D’autres exporteront de l’ammoniac, du méthanol ou d’hydrocarbures de synthèse, tous produits faits d’hydrogène (et sans doute de carbone biogénique) mais voyageant bien plus facilement.

Cependant, même si ces produits intermédiaires à fort contenu énergétique font demain l’objet d’un , ils ne représenteront qu’une fraction de la consommation d’énergie totale, directe et indirecte, des pays les plus limités en ressources propres. La dépendance de tous les pays actuellement importateurs d’hydrocarbures ne pourra donc que diminuer considérablement, l’essentiel de l’énergie dont ils disposeront étant désormais collectée sur leur propre territoire, eaux territoriales et zones économiques exclusives inclues. Quant aux produits éventuellement importés, ils pourront provenir d’un bien plus grand nombre de pays divers, ce qui est également gage de sécurité d’approvisionnement accrue.

Sans doute cette bascule vers les renouvelables crée-t-elle une nouvelle dépendance, à l’égard des pays producteurs de minéraux essentiels à la collecte et surtout au stockage de l’électricité, et plus encore du pays qui domine aujourd’hui le raffinage de la plupart d’entre eux. Il s’agit bien sûr de la Chine, qui domine également la production des panneaux photovoltaïques et des batteries (mais pas, ou pas encore, des éoliennes). Cette dépendance est toutefois d’une nature très différente : elle ne portera jamais que sur la poursuite du développement des renouvelables et de l’électrification mais elle ne pourra interrompre à bref délai la fourniture en continu de cette énergie indispensable aux économies moder. Des efforts de relocalisation de l’extraction minière, du recyclage, et du raffinage des métaux pourraient en outre réduire peu à peu cette dépendance-là.

(Ce texte a été publié pour la première fois par la revue Futuribles le 6 mars 2025)

_____________________________________________________________________________________________________

[1] C. Rosslowe and B. Petrovich, European Electricity Review 2025, Ember. [2] AIE, 2021, Net Zero by 2050 et 2023, Net Zero Roadmap, IEA, Paris. L’énergie finale ce sont les carburants, les combustibles et l’électricité mis à disposition des consommateurs. L’énergie utile, c’est l’énergie finale moins les pertes, notamment l’importante part de la chaleur produite dans les moteurs thermiques qui n’est pas transformée en force motrice. [3] TWh = milliard de kilowattheures, unité d’énergie. GW = million de kilowatt, unité de puissance. [4] K. Bond, S. Butler-Soss and D. Walter, 2024, The CleanTech Revolution, rmi.org. [5] Voirpar exemple Réseau de Transport d’Electricité, 2024, Bilan prévisionnel 2035, Chapitre 6, Equilibre offre- demande et flexibilités, RTE-France.com.