Le déclenchement de « l’opération militaire spéciale » russe en Ukraine, en 2022, a provoqué de profonds changements dans les circuits d’approvisionnement énergétique de l’Europe, mi-forcés mi-voulus. Les Européens se sont organisés pour importer davantage de gaz naturel liquéfié en provenance d’autres fournisseurs, et ont accéléré le développement des énergies renouvelables. Ce mouvement était déjà bien engagé, du fait de la volonté de l’Union européenne (UE) de décarboner massivement son économie.

La part des énergies renouvelables dans l’énergie finale consommée dans l’UE avait doublé depuis le début des années 2000, dépassant légèrement 20 % en 2021. Le changement était largement tiré par le secteur de la production d’électricité : les énergies fossiles fournissaient un peu plus de la moitié de l’électricité jusqu’en 2009, le nucléaire presque un tiers à son pic de 2002, l’hydroélectr icité le reste. En 2021, le nucléaire était descendu au quart, et les énergies renouvelables faisaient jeu égal avec les fossiles, les unes et les autres à 37 %.

icité le reste. En 2021, le nucléaire était descendu au quart, et les énergies renouvelables faisaient jeu égal avec les fossiles, les unes et les autres à 37 %.

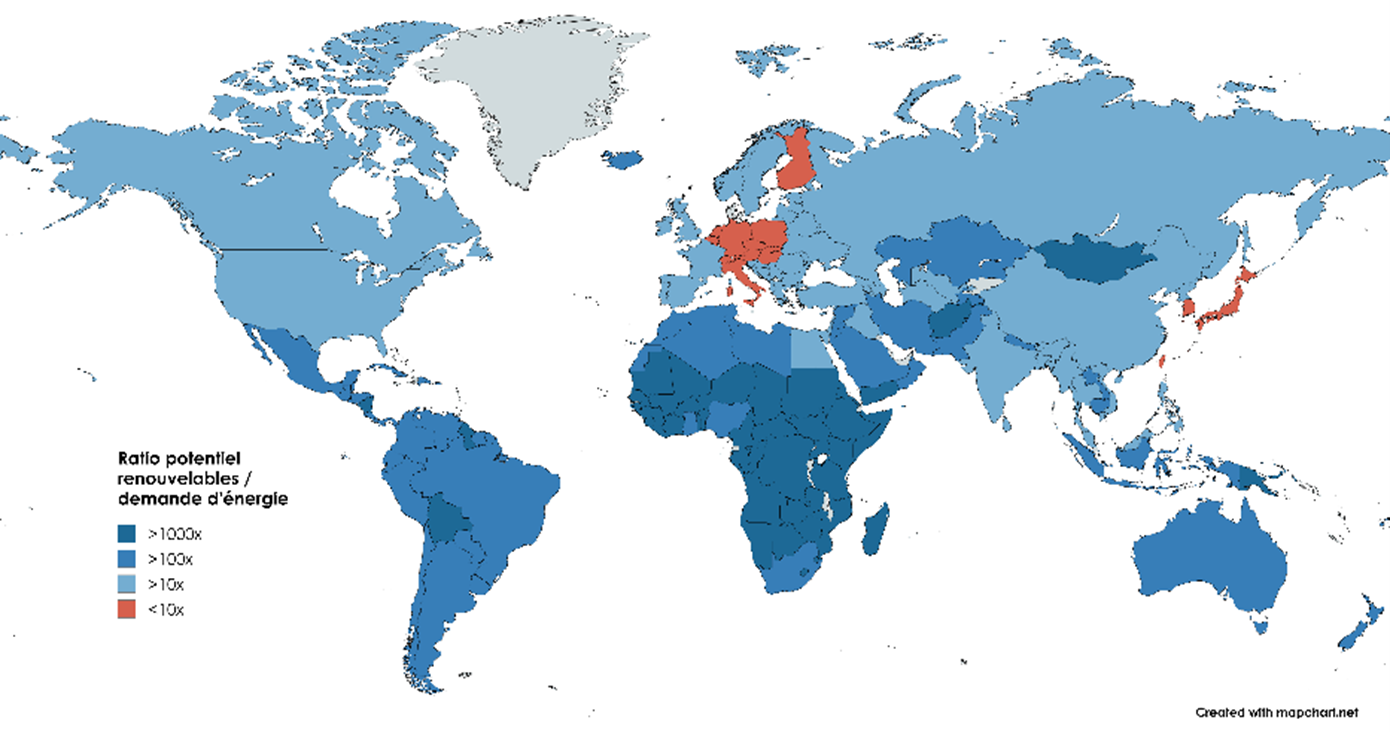

Cette carte affiche en rouge les quelques pays qui pourraient avoir du mal à satisfaire leur demande d’énergie seulement à partir de leur propre ressources renouvelables, conrairement à celles qui sont en bleu. Et plus ce bleu est foncé, plus les possibilités d’exportations sont grandes – voir texte.