Une éolienne sur deux en France ne serait pas raccordée au réseau? Nos amis du Canard se sont grave emmêlé les pinceaux !

Le vert à moitié plein (un conte de deux pépés)

PPE ou PPI? Programmation pluriannuelle des investissements, ou programmation pluriannuelle de l’énergie? Là où l’on attendait que cette dernière – la PPE – mette enfin en musique la loi sur la transition énergétique en programmant la montée en puissance des énergies renouvelables et la réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité, on n’aura semble-t-il qu’un arrêté modifiant l’ancienne PPI pour donner de la visibilité à court terme aux investissements dans les renouvelables. Que faut-il en penser?

Les renouvelables après la COP

Bon, l’AIE vient de l’annoncer: les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie sont restées en 2015 à peu près au même niveau qu’en 2014 et 2013 – à 32 milliards de tonnes. Et d’ajouter que « les données préliminaires suggèrent que les renouvelables ont joué un rôle critique », comptant « pour environ 90% de la production nouvelle d’électricité en 2015 ». En y regardant de plus près on voit que les renouvelables sont un facteur parmi d’autres… mais aussi que leurs perspectives se sont déjà améliorées avec la COP.

Le solaire à moins de 5 US cents/kWh

Non, ce n’est pas pour demain – c’était hier, au Pérou, où l’on a publié les résultats du dernier appel d’offres, remporté haut la main, une fois encore, par Enel Greenpower: 144,5 MW, qui devraient fournir 415 GWh annuels, un sacrément bon facteur de capacité qui explique (en partie) le prix: 47,98 dollars US par mégawattheure. Une autre compagnie, Enersur, s’est vu adjuger un achat anuel de 108.4 GWh pour une centrale de 40 MW à un prix presque aussi bas, 48.5 $/MWh. Mais bon, avec 2800 kWh de soleil par mètre carré de Pérou (au sud), hein, c’est le Pérou! Deux fois plus qu’en Bavière, où on a déjà vu signer pour un kWh à un prix double. On progresse, mais on n’est pas – pas encore – à 5 centimes du kWh en Allemagne, ni même en France.

COP 21: le tipping point?

Un tipping point, c’est quand les choses basculent de façon irréversible – par exemple quand un glacier, miné par le réchauffement climatique, s’effondre dans la mer. L’accord conclu au Bourget le 12 Décembre est probablement un tipping point dans la transition énergétique mondiale et la maîtrise des changements climatiques.

Prix de l’électricité: nouveau record mondial pour l’éolien (bis repetita placent)

Bis repetita placent, d’accord, mais je vais bientôt être en panne de titres nouveaux et intéressants. Le 22 avril dernier, j’annonçais sur ce blog un nouveau record mondial pour l’éolien à un prix de 4,1 US cents le kilowattheure pour Engie en Egype (Le point commun c’est Suez…), sans production tax credit contrairement aux prix inférieurs annoncés parfois aux Etats-Unis, mais en réalité supérieurs.

Mais l’appel d’offres remporté par le consortium d’Enel Greenpower avec Nareva et Siemens au Maroc bat ce record à plates coutures, avec un prix de 308,74 dirhams au MWh, soit 31 US cents le kWh – 25% de moins qu’il y a… pas un an. Une prouesse d’Enel, c’est sûr, mais il faut noter que deux des concurrents éliminés, EDF EN/Alsthom/Fipar et Engie/Vestas avaient également tapé au-dessous du niveau égyptien.

30 Novembre 2015 au Bourget: le triomphe de la raison

Près de 150 Chefs d’Etat et de Gouvernement demain au Bourget pour l’ouverture de la COP21: cet exploit de notre diplomatie est remarquable, à l’heure où le fanatisme et la déraison, les passions les plus irrationnelles ou les plus cyniques (ou les deux à la fois) désolent nos rues et envahissent nos esprits.

L’abondance pétrolière

Un champ pétrolifère du sultanat d’Oman, avec au premier plan le « toit » de la serre qui enveloppe les capteurs solaires produisant de la vapeur pour la récupération assistée du pétrole.

Un champ pétrolifère du sultanat d’Oman, avec au premier plan le « toit » de la serre qui enveloppe les capteurs solaires produisant de la vapeur pour la récupération assistée du pétrole.

Presque tout le monde l’a compris: la limitation de l’ampleur et du rythme des changements climatiques nécessite de laisser dans le sol des quantités phénoménales de combustibles fossiles. C’est cela avant tout qui justifie nos efforts d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables. Et certainement pas – qu’on le regrette ou qu’on s’en félicite – un prétendu pic pétrolier, gazier ou charbonnier.

De Copenhague 2009 à Paris 2015: ce qui a changé

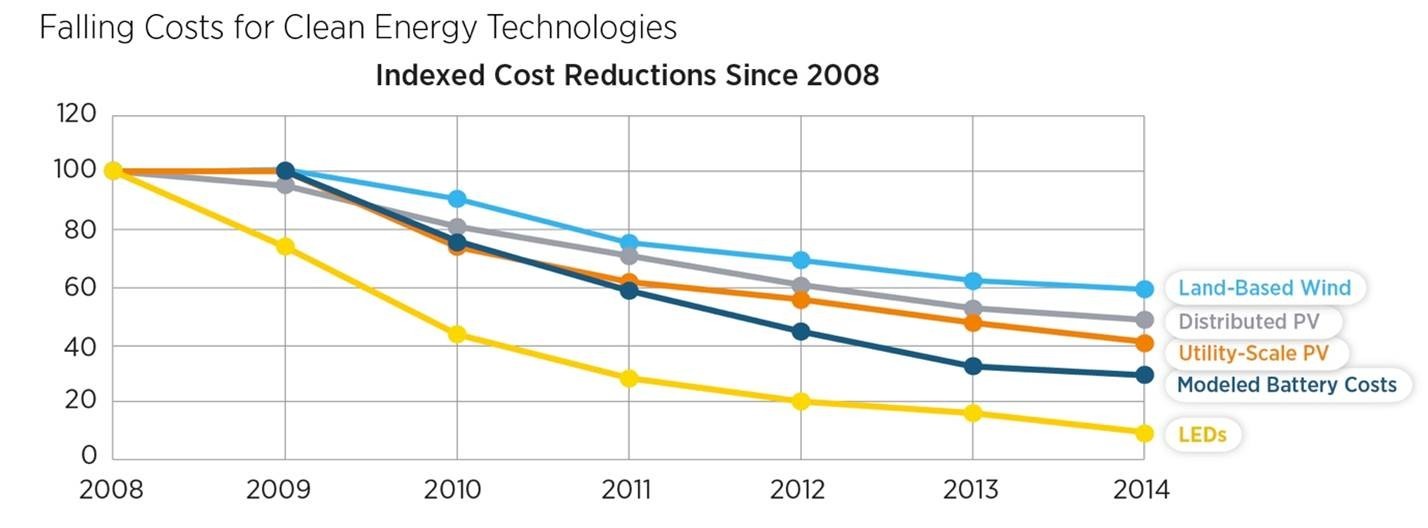

C’est un simple graphe, montré hier à la Ministérielle de l’AIE par le ministre américain de l’énergie, Ernest Moniz. Il montre l’évolution des coûts de cinq technologies, en six ans: l’éolien terrestre, le photovoltaïque décentralisé, les grandes centrales photovoltaïques, l’éclairage par LED. Les réductions vont de 40% pour l’éolien à 90% pour l’éclairage, en passant par 50% et 60% pour le PV, 70% pour les batteries. Et c’est ça qui change tout dans les négociations sur les changements climatiques: le potentiel d’actions à coûts faibles ou nuls, justifiées par de multiples bénéfices – sécurité énergétique, qualité de l’air, potentiel de croissance – s’est accru de façon incroyable en très peu de temps.

C’est un simple graphe, montré hier à la Ministérielle de l’AIE par le ministre américain de l’énergie, Ernest Moniz. Il montre l’évolution des coûts de cinq technologies, en six ans: l’éolien terrestre, le photovoltaïque décentralisé, les grandes centrales photovoltaïques, l’éclairage par LED. Les réductions vont de 40% pour l’éolien à 90% pour l’éclairage, en passant par 50% et 60% pour le PV, 70% pour les batteries. Et c’est ça qui change tout dans les négociations sur les changements climatiques: le potentiel d’actions à coûts faibles ou nuls, justifiées par de multiples bénéfices – sécurité énergétique, qualité de l’air, potentiel de croissance – s’est accru de façon incroyable en très peu de temps.

Lorius: les lecteurs de l’Express ont su les premiers

Pendant 140 000 ans, les variations de la température à la surface du globe et les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont évolué de concert – et pour ces dernières n’ont dépassé les 300 ppmV qu’au vingtième siècle. Ces résultats qui assurent aujourd’hui – grâce au film La Glace et le ciel – une renommée méritée à Claude Lorius, les lecteurs de l’Express ont été les premiers à en connaître, le 26 juin 1987, avant même les lecteurs de Nature – le 1er octobre de la même année, où Claude Lorius, Dominique Raynaud, Jean Jouzel et les autres publièrent leurs découverte. Ils avaient des bons pigistes, alors, à l’Express… 😉

Pendant 140 000 ans, les variations de la température à la surface du globe et les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ont évolué de concert – et pour ces dernières n’ont dépassé les 300 ppmV qu’au vingtième siècle. Ces résultats qui assurent aujourd’hui – grâce au film La Glace et le ciel – une renommée méritée à Claude Lorius, les lecteurs de l’Express ont été les premiers à en connaître, le 26 juin 1987, avant même les lecteurs de Nature – le 1er octobre de la même année, où Claude Lorius, Dominique Raynaud, Jean Jouzel et les autres publièrent leurs découverte. Ils avaient des bons pigistes, alors, à l’Express… 😉

(Cliquer sur la repro pour lire l’article en entier).